2018年11月9日から10日にかけて、ノルウェーからデジタル・ストーリーテリングの研究者、実践者が4名、名古屋大学にやってきて、「ノルウェーのデジタル・ストーリーテリングに学ぶ」と題して、ワークショップと講演会を行いました。

9日のワークショップは計13名が参加して行われました。彼らのワークショップは、英国のPatient Voices という医療コミュニケーションのデジタル・ストーリーテリング・ワークショップから学んだものだということです。普段は2日間かけてじっくり物語を作るというところ、無理を言って、1日でエッセンスを学ばせてもらうようお願いをし、それに対して彼女らは、「物語を作る」という、一見、すぐにできそうなプロセスを対話を通してブラッシュアップし、より魅力的な物語にしていく過程に焦点を当てたワークショップを提案してくれました。最初に、Kristin BさんとBeateさんから、なぜ「物語」形式で語るのか、写真、音楽、映像編集などをシンプルにしつつ、物語を最も大事にするという点に焦点を当てたプレゼンテーションがなされました。

私たちが展開している「メディア・コンテ」でも、「ストーリー・ウィービング・モデル」を提示し、物語制作過程では対話を重視しますが、ノルウェー式では、他の欧米実践と同様、基本的に物語の核となる部分は、個人の内面に求めつつも、対話が物語を変えていくという部分を重視しています(ストーリーサークル)。面白かったのは、「対話から単純に話題が広がっていくのを防ぎ、一旦物語のテーマを絞り込む」という作業を、ノルウェー式では時間を制御することによって成し遂げている点です。時間を2分、3分と細かく区切ることにより、必然的に語られる内容は重要なものに限られていき、また話をコメントせずにじっくり聴く時間、コメントする時間と分けている点も効率的な対話に役立っているように感じました。個人作業の時間、対話の時間とメリハリがついていたのも、対話と内省がバランスよく進むように思いました。

そんなわけで賑やかな時間と、誰もが声を出さない時間が交互に続きます。

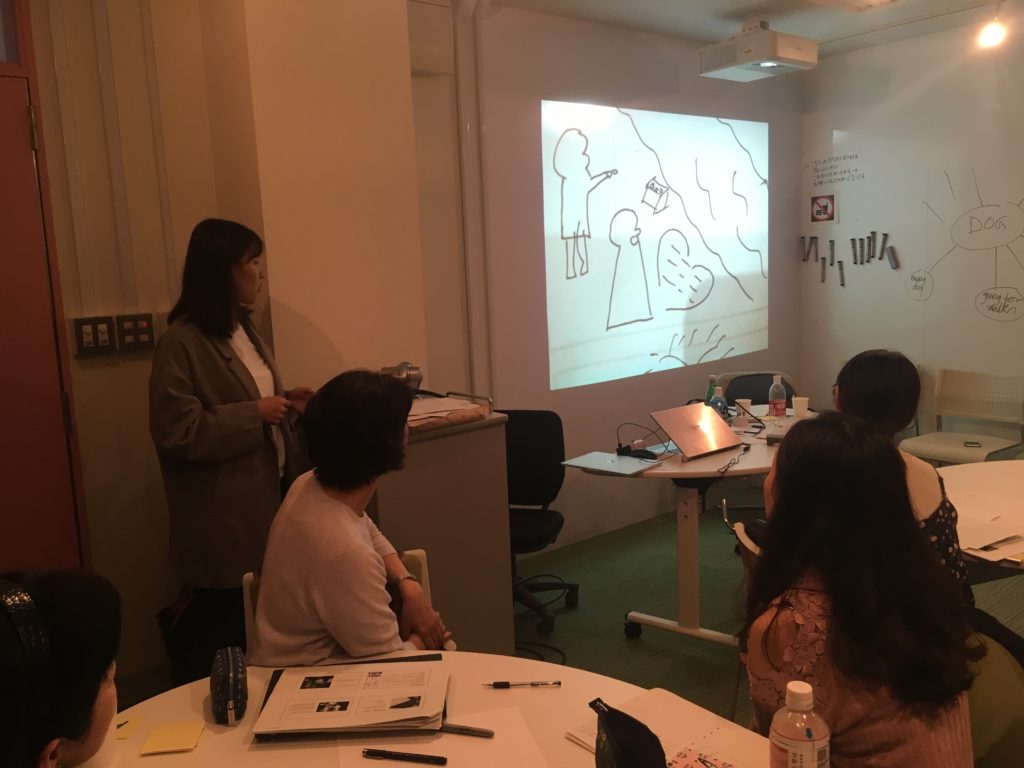

最初は「○○に行きました。××で△△をしました。」という、学校作文的なイメージが、他者からの問いかけでどんどん内面に向かい、最後には多くの人に響く作品へと変化していきました。中には手描きの絵や簡単な写真をスライドして見せながら、ほぼ完成作品を作り上げた方もあり、オーディエンスである参加者たちは、写真や絵などビジュアル表現を含んだ「マルチ・モダリティ」の力についても実感することになりました。今回は物語に焦点を当てるということで、写真を使わなかったのですが、手描きの絵が喚起する想像力はなかなかのものでした。

シンプル(下手?)であればあるほど(ごめんなさい!)、オーディエンスは自由に想像できるのかも?です。

ノルウェーからいらした4名のファシリテーターも、「こんなに短時間に、これほど素晴らしい物語ができるなんて」と心底驚いておられました。実際、大変心にしみる物語が多く、逆にそれは彼女らのファシリテーションの賜物ともいえるかもしれませんね。

10日のセミナーは28名が参加して行われました。

まず、日本におけるデジタル・ストーリーテリングの展開について、小川から4つの傾向を提示しました。1)Encounter=出会い 知らないもの同士がデジタル・ストーリーテリングをとおして出会う場を作る実践で、例えば国際交流や、大学などでの交流で活用される。2) Empowerment 障害を持った方、外国にルーツを持つ子どもたちなどが自らのストーリーを語り、映像で表現することによって、自己肯定感を高め、周囲の理解を求めていく活動。そして3)Reflection=振り返り 学習やインタビュー調査の振り返りとしてデジタル・ストーリーを作成することでより深い学びを得ることを目的とした活動。最後に4)Record=記録 災害や戦争の歴史を語り継ぐ手法としてデジタル・ストーリーテリングを用いる活動。これらは、時に重なり合いながら展開されています。日本では特に、海外にルーツを持つ子どもたちへの実践、そして大学などでの自己紹介や振り返りに使われているケースが多いように見受けられます。

その後、こうした日本における活動の一例として、法政大学の坂本旬先生から法政大学キャリア教育で行なったデジタル・ストーリーテリングの実践についてのご説明(ピア・サポートやシステムを作ることで400名以上のストーリーを作成)、広島経済大学の土屋祐子先生からの災害インタビューをみずからの経験として語り直す「リレー型ストーリーテリング」の実践報告、そして、福井市の社会福祉士、藤田正一さんによる、吃音障害を持つ方がセルフヘルプの視点から始められ、全国規模に広がろうとしているデジタル・ストーリーテリングの活動が紹介されました。

続いて、オスロ・メトロポリタン大学のGrete Jamissen名誉教授とKristin Holte Haug教授から、大学における実践教育(保育士など)における現場教育の振り返りにデジタル・ストーリーテリングを用いる際の効果などが説明されました。大学生たちは学術用語で客観的に学ぶことを求められているために、知識だけでは把握・表現することのできない実習現場での感情の動きや戸惑いを学生たちは簡単に忘れてしまったり、なかったことにしたりしてしまいがちです。デジタル・ストーリーテリングは、そうした感情のかけらを拾い、そこで起こったことを冷静に振り返り、職業倫理や自己の目標設定とつなげていく上で非常に効果があると論じられました。

続いて、ノルウェー・アートカウンシルのKristin Bolgård氏からは、ミュージアムにおいて、デジタル・アーカイブにおいて文化資源をただ保管するだけでなく、現代に生かしていくためには、ユーザー生成型コンテンツと連動させる必要があり、その一つの可能性としてデジタル・ストーリーテリングが活用されている事例が紹介されました。ノルウェーの文化を「ストーリー」を含むものと捉え、過去の習慣や思い出を含む人々の記憶を、デジタル・ストーリーとして保存していくという活動です。現在ではアプリとの連動や、本からQRコードでウェブサイトに飛ぶというやり方も試されているようです。

これまでにそのシステムで260ものデジタル・ストーリーを作成したというBeate Heide氏からは、人びとのアイデンティティにおいて、小さな伝統やストーリーが大きな意味を持つという報告がなされました。

会場からの、「ミュージアムという公的施設が「客観的」でなくて大丈夫なのか」という質問に対しては、「何度も議論を重ね、個人の証言として扱っているというスタンスとして扱っている」との回答でした。例えば物語で語られることに対して疑義が挟まれた場合は、「じゃあ、あなたが作って」という形で補正する、いわば言論の自由市場を想定した形での応対を想定しているようです。また、先住民の言語や文化をめぐるヘイトのようなことはないのか尋ねたところ、そうした問題は新聞を通しては起こりうるけれど、若者が作ったデジタル・ストーリーでは、むしろオーディエンスは面白がり、議論が活発化したとの回答でした。ニュースや報道の語られかたとストーリーでの語られ方の違いでしょうか。活発な質疑応答が続きました。

その後、前日のワークショップをより短くしたミニワークショップを行い、セミナーは終了しました。

今回のワークショップ、セミナーを通して、改めてデジタル・ストーリーテリングの可能性に気づかされると同時に、分断の時代にこそ、また簡単にネットに意見が挙げられる時代だからこそ役立つ手法なのではないかと痛感しました。ここのところ離れていたのですが、新たな論文のテーマも見つかりました。参加者の皆様、どうもありがとうございました。