立命館大学映像学部小川ゼミでは、この春、デジタル・ストーリーテリングをもとにした映像作品を共同で作成しました。テーマは、コンビニで働く外国人。いつからか、コンビニの店員さんに外国の方が増えてきましたが、一体彼らは、どんな人たちで、どこから来て、どう未来を描いているのか。彼らと直に話をし、デジタルストーリーの制作を通じて、日本の労働を、そして共生社会について考えていこうというテーマです。

前半ではまず、自己紹介も兼ねて、自分たちとコンビニとの関わりをテーマにデジタルストーリーを作成しました。沖縄出身の学生は沖縄にいたときと関西に移ってきた時のコンビニの思い出を語り、疲れて帰ってきた道すがら、コンビニで買うご褒美について語る学生も。コンビニはなくてはならない存在です。その後、外国人労働者の現状についての書籍を読み、課題を含めて現状把握を行いました。インバウンド観光で見えづらくなっていますが、昨今では多様なグローバル労働力が日本に流入して私たちの生活を支えています。またこの先も制度が変わり、外国籍の方が日本に永住できるようにもなります。実際、学生たちも、バイト先や家業の関係で、少なからず外国籍の労働者のことを意識するようになっている。でも直接話をしたりすることはない。学生と彼らの唯一の接点はコンビニと言えるのかもしれません。

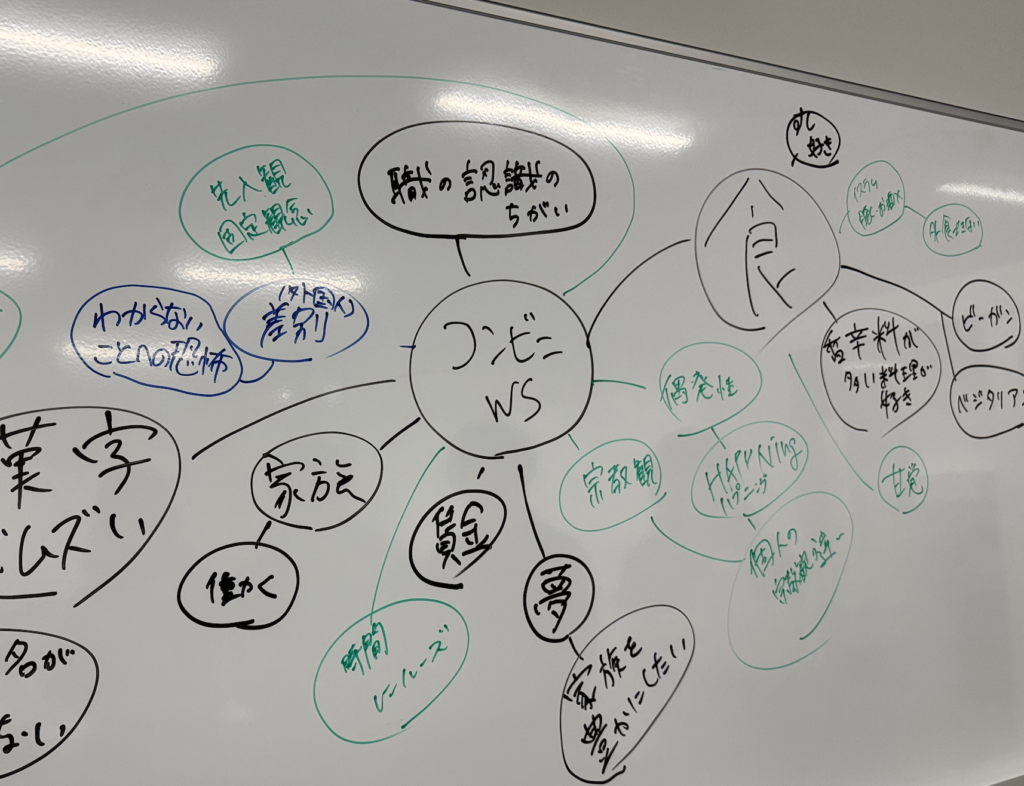

2025年5月23日。神戸FMわいわいのご協力で、神戸市内の日本語学校に通う学生さんの中からコンビニに勤めている5名をご紹介いただき、デジタル・ストーリーテリングのワークショップを行いました。ちなみにこの日本語学校というのも、数十名規模の学校をイメージしていたのですが、数千人規模なのだそうです。中には自動車整備業等に特化した学校もあるのだとか。

コンビニで働く外国人は、ほとんどが留学生ビザで入国していて、さらに複雑な仕事ができる、いわば「エリート」です。将来は東大で建築を学びたいとか、祖国でコンビニを経営したいとか、あるいは祖国で自動車産業に就き、ホームレスを助けたいとか、みな、夢を持って日本に来ています。

ワークショップはそこそこ順調に進みましたが、上映後にちょっとしたハプニングが起こります。お酒をこっそり飲むのが楽しいと告白し、その映像化を進めていたムスリムの学生の作品に、自分の写真が使われるのは許し難い、使ってほしくないと、同じ国の出身の同じムスリム男性から申し出があったのです。彼は敬虔なイスラム教信者でした。学生たちはこのことから、同じムスリムと言っても、また同じ国の出身と言ってもそれぞれに個性や信条があり、異なる人格を持つ人たちなのだと気付いたといいます。ひとまとめに「外国人」とくくってしまうことがいかに雑で乱暴なことかに気づいたといいます。また学校で、ムスリムは豚肉を食べないとか、お酒を飲まないとか学んでいても、それを日常のコミュニケーションの中で意識して接することとは別だということ。ほんの数時間の活動でしたが、たくさんのことを学びとってくれました。中には途中で帰ってしまったり、作品が出来上がらなかったりしたケースも。これから仕事で同じようなことになった場合、どうしたらいいのか。日本の教育で育った彼らとは異なる課題にも直面しました。

映像は各自で分担しながら編集し、5本のデジタルストーリーができました。そしてまたその作品をどのように構成するか、足りない情報をどのようなインフォグラフィクスで補うかを考えていきました。作品は30分弱に編集されました。多くの方に留学生の想いと学生たちの気づきが伝わるといいなと思います。以下でご覧になれます。