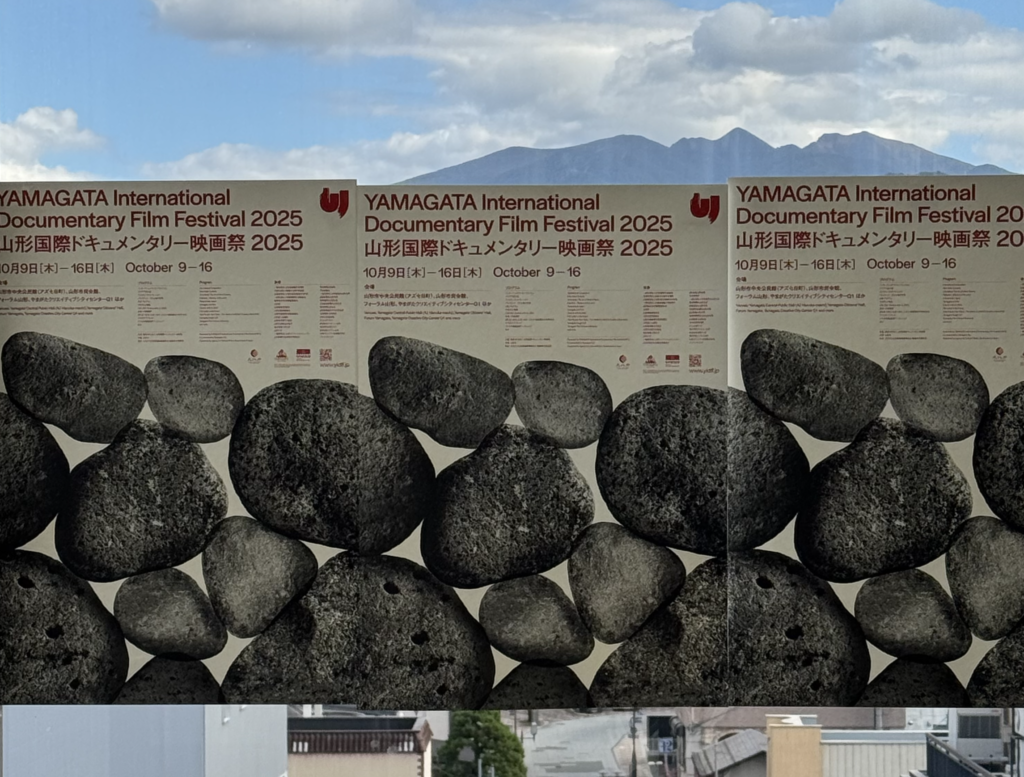

普段あまり見ないドキュメンタリーを見てみよう、ということで、2025年10月、ゼミ研修で山形国際ドキュメンタリー映像祭に行きました。

学生たちはそれぞれにドキュメンタリーを見たので、私が見たものをいくつか。単館系でも公開されないかもしれないような多種多様な作品があり、ドキュメンタリーの概念が変わりました。アニメーションのドキュメンタリーとか。

大賞をとった『ダイレクト・アクション』(仏 ギヨーム・カイヨー、ベン・ラッセル監督/ 2024/217分)環境活動家らのコミューンでの日々の活動を、15-20分かけた長回しの映像で見せていくドキュメンタリー。小川紳助作品に影響されたという監督は、容赦ない長回しで対象をとらえ続ける。正直、この作品を学生が持ってきたら、すかさず「編集しよう」と言うだろうけれど、長回しだからこそ、また音がクリアなので、そこに同席しているかのような没入感はあった。4時間近い作品の後半は、水道民営化に反対する人たちのデモ活動と、それに対する政府側の容赦ない反撃で一気に動的に変化する。しかし、、、長い。

個人的に最も興味深かったのは、『標的までの時間』(ラトビア、チェコ、ウクライナ ラトビア、チェコ、ウクライナ ヴィタリー・マンスキー監督/2025/179分) こちらも3時間の長編だが、文化的な生活を営むウクライナの人びとが、戦争が長引き、死者が増え、疲弊していく様子が見事にカメラに収められていた。まさしく「ドキュメント」。定点からのショットがこれほど意味を持つのも衝撃的で、またこの先についても心配される終わり方だった。同じ年代の子どもを持つ親として、ショックは大きく、この後見るはずだったパレスチナの映画は精神的にもう無理、とキャンセルとしました、、、。

この映画祭のおもしろいところは、監督に直に質問することができること。長回しの理由は?最後にでてきたお神輿みたいなのは何?カメラ位置は初めから想定しているの?など、私もいくつか質問をさせてもらい、当人から答えていただけるのはとても貴重な機会でした。また終了後に、観客も監督も、また日本人も外国からの参加者も、みんなが畳のお座敷で自由に感想が述べられるのも山形ならではといえるでしょう。

あれから2週間がたちました。学生たちは今日の授業で、口々に山形で見た映像のことを語っていたので、わざわざいった甲斐があった、と思いたいです。また山形の芋煮を初めとする食事を堪能し、ゼミ生同志の交流も深まったみたいです。よかった。